智能制造是制造业深入实施创新驱动发展战略的重要引擎,是我国由制造大国到制造强国跨越的必由之路。

几十年前,杨叔子、熊有伦、李培根等白手起家、筚路蓝缕,让我校机械系由弱变强,创下了多个国内第一;

在民族复兴新征程中,丁汉等矢志创新,锐意进取,推动我国从制造大国加快迈向制造强国。

时代风云,变幻激荡。更多青年科学家接续奋斗,一步步攻克关键核心技术,在国内外产生重要影响。“老中青”三代人始终以国家需求为使命担当,敢啃硬骨头,敢闯无人区,锻造一个个大国重器,让中国制造走到世界舞台中央。

2023年,丁汉院士领衔“机器人化智能制造”教师团队获批第三批全国高校黄大年式教师团队。

“机器人化智能制造”教师团队是在熊有伦、李培根院士指导下,丁汉院士领衔、老中青传承,形成的一支“凝心聚力、培根铸魂、面向需求、开拓创新”的高水平教学科研队伍。近五年,团队解决了我国“三航两机”领域十余项“卡脖子”难题,获国家科技进步奖一等奖、国家技术发明奖二等奖2项和国家教学成果奖一等奖2项,在科学研究和人才培养等方面取得了突出成绩。

改革开放初期,熊有伦作为华科大第一批公派出国的青年学者,以领队的身份踏上前往英国的路途。优异的学术能力让他在谢菲尔德大学备受青睐,有人劝他“留下来”,但他毫不犹豫地选择回国,“矢志报国是从未改变的选择”。几十年来,他不离三尺讲台,更长期活跃在科研教学一线,在精密测量、数字制造、机器人等领域取得了一系列突出成就,创下多个“零的突破”。

航空发动机叶轮叶片和航空结构件等大型复杂曲面零件一直是高端制造领域的“明珠”,其制造能力与研发水平代表着国家制造业的核心竞争力。丁汉将机器人学和制造技术相结合,建立了复杂曲面宽行加工理论,提出高速加工稳定性分析的全离散法,突破了叶轮叶片数字化智能化加工技术瓶颈,开发自主知识产权的工艺软件TurboWorks,形成了叶盘叶片高效高精加工成套工艺解决方案,在中国航空发动机集团所属多家企业得到成功应用。还研制出大叶片机器人“测量-操作-加工”一体化(3M)磨抛系统,在中国中车、中航工业等得到重要应用,解决了行业长期存在的难题。

从上世纪七十年代自主研发出我国高校首台数控机床、获全国科学大会奖,到杨叔子院士在国内率先提出“智能制造”,再到丁汉院士在国际上首次提出“机器人化智能制造”并开展系统研究,团队在智能制造领域一直开拓进取。

传承,是一种力量,也是一种信仰。

团队成员、机械学院院长尹周平教授对此感触很深。从1990年到2000年,尹周平在华科大攻读本硕博,毕业后留校,最早做的是机器人相关研究。“当时,国家在装备制造方面比较薄弱,熊院士就鼓励我往这方面努力,和国家需求相结合。”尹周平从此深耕印刷及柔性显示制造技术,成为这一领域的开拓者,同时积极将理论研究与国家重大工程相结合,自主研发出国内首台G6高分辨率新型显示喷印装备。

创新需要投入,创新需要勇气。学校和团队给予了青年教师这两样所需,鼓励他们开拓新的领域。团队39人中,在智能制造基础上,每个人学科交叉融合,又有各自方向,且深耕数年。团队成员陶波教授在RFID技术和机器人加工技术方面取得突破,获得国家奖、未来探索奖等荣誉。黄永安教授在激光转印技术、柔性超材料电子、智能蒙皮与电子皮肤等方面做出了开创性贡献,同样获得了国家奖、未来探索奖等诸多荣誉。赵欢教授在机器人加工与装配方面取得了重要成果,在重要企业得到应用,并将科研与教学紧密结合,获得了机械工业联合会科技进步特等奖和国家级教学成果奖等。

三代人的不懈努力,让今天的华科大“机器人化智能制造”团队枝繁叶茂。

面向制造强国战略,团队提出“利用一流科研成果、一流实践平台培养一流创新人才”的育人理念,实施了机器人化智能制造创新人才培养“1233”新工科改革方案。团队系统梳理出“制造是主题、智能是主导”智能制造知识体系,提出了“主干课程+模块化单元”的教材体系建设方案,实现了科研成果向知识及课程体系的2次迁移;通过学科交叉、科教融合、产教协同,完成了人才培养目标、方式、平台从单一向多元的系统性转变;打造了世界一流的实践创新平台“全国标杆”,创新了人才培养平台、师资、考核的三重保障机制,在我国机器人化智能制造新工科教育改革中起到引领性、基础性和关键性作用。

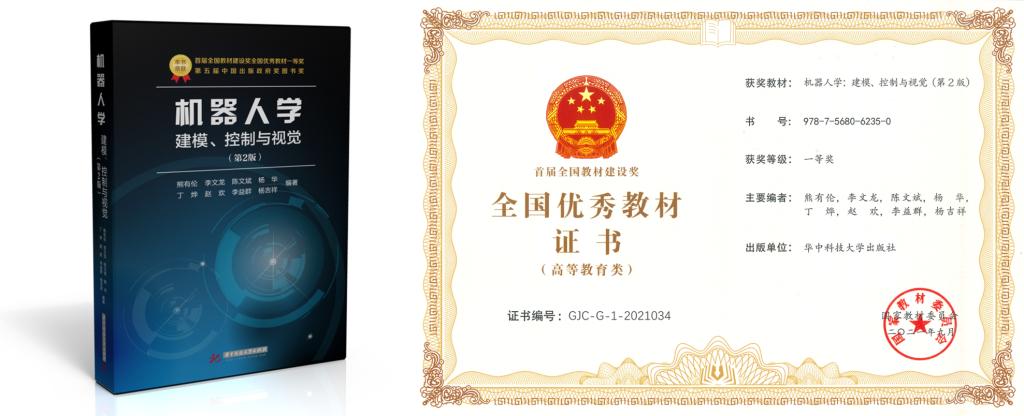

“全国最美教师”称号获得者熊有伦年过八旬仍笔耕不辍,编著的《机器人学:建模、控制与视觉》(第二版)获首届全国优秀教材一等奖和中国出版政府奖,被全国20多所高校作为教材使用。

在教育部近日公布的2024年度国家教材建设重点研究基地的认定结果中,由丁汉担任基地主任的“高等学校智能制造与机器人教材研究基地”成功入选,也是我校首个国家级教材建设研究平台。

“全国模范教师”称号获得者何岭松将机械专业课程讲得生动有趣,他的三尺讲台广受学生们追捧。

团队发挥机械工程A+学科优势,获批2个国家一流本科专业、教育部首批虚拟教研室建设试点“机器人学虚拟教研室”。将课程思政融入教学全过程,建设国家级一流课程5门,编著教材41部;获国家级教学成果奖一等奖2项、国家级教学成果奖二等奖1项。

团队近五年指导学生获“互联网+”“挑战杯”全国金奖、银奖等国际/国家级奖项100余项,培养了一大批德才兼备的创新人才,引导他们以青春之力投身中国式现代化,让人生在全面建设社会主义现代化国家的火热实践中绽放绚丽之花。

从“造不了”到“造得出”,再到“造得好”,三代人接续攻关,瞄准“高科技”、追求“高效能”、迈向“高质量”,以一往无前的闯劲、百折不挠的韧劲、只争朝夕的干劲,助力加快推进制造业转型升级,在全球科技浪潮中书写华科大机械人的创新答卷。

原文链接:http://news.hust.edu.cn/info/1002/55821.htm